KnowTheChain analizza il rischio "impieghi forzati" nel settore

Moda, supply chain opaca sul lavoro

┬½Le maggiori compagnie mondiali di moda e calzature stanno facendo abbastanza per combattere il lavoro forzato nelle proprie catene di fornitura?┬╗. Se lo ├© chiesto lŌĆÖultimo report di KnowTheChain, una realt├Ā nata per fornire dati ad aziende e investitori per contrastare il lavoro forzato nella supply chain.

┬½Le maggiori compagnie mondiali di moda e calzature stanno facendo abbastanza per combattere il lavoro forzato nelle proprie catene di fornitura?┬╗. Se lo ├© chiesto lŌĆÖultimo report di KnowTheChain, una realt├Ā nata per fornire dati ad aziende e investitori per contrastare il lavoro forzato nella supply chain.

In particolare, il report analizza la situazione del rispetto dei diritti dei lavoratori in un settore, quello tessile, che impiega nel mondo tra le 60 e le 75 milioni di persone, di cui oltre due terzi donne. Una domanda importante dunque, che interessa attivit├Ā per un fatturato complessivo di circa 3 mila miliardi di dollari. In un settore, chiarisce sin dalle prime battute il documento, che ┬½├© caratterizzato da una supply chain globale complessa ed opaca e da una competizione per i prezzi bassi e rapidi tempi di produzione┬╗. Ad essere colpiti, in un contesto in cui cresce lŌĆÖutilizzo di lavoro precario, sono soprattutto donne e migranti.

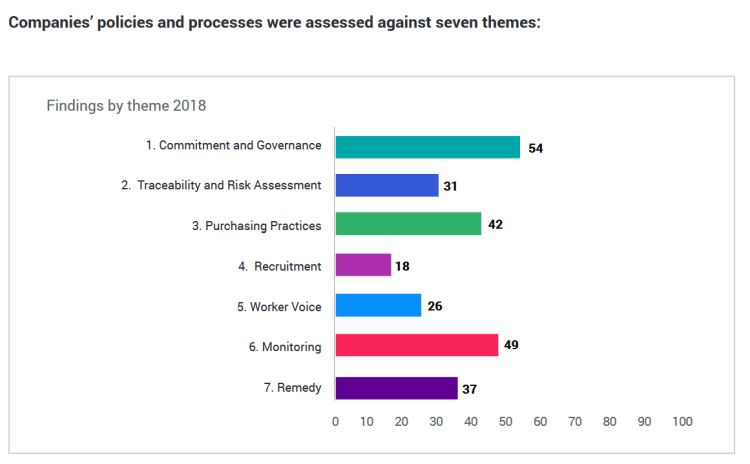

KnowTheChain accende i riflettori su sette tematiche, dando punteggi su ciascuna per valutare il lavoro fatto dalle societ├Ā per ridurre il rischio di favorire il lavoro forzato nella propria catena di fornitura. E sommando i risultati ottenuti, ha anche stilato una classifica delle aziende: tra le pi├╣ virtuose spiccano Adidas (92 punti su 100), Lululemon Athletica (89) e Gap (75), mentre risultano messi┬Ā male alcuni marchi italiani, tra cui Prada (5) e Salvatore Ferragamo (13).

RISULTATI DELLA RICERCA

La ricerca ├© un aggiornamento del benchmark creato nel 2016 da KnowTheChain, che valuta 43 delle maggiori societ├Ā del settore a livello globale. Ebbene, la valutazione complessiva ├© piuttosto negativa: ┬½La media generale resta bassa, a 37 punti su 100┬╗. In generale, i punteggi vanno da un minimo di zero punti (Zhejiang Semir Garment, Youngor Group e Shimamura) a un massimo di 92. Inoltre, ┬½meno di un terzo delle compagnie (15 su 43) realizzano un punteggio superiore a 50, le politiche e le pratiche sono insufficienti in tema di recruitment, lŌĆÖarea con lŌĆÖimpatto pi├╣ diretto sulla vita dei lavoratori┬╗.

In generale, il documento sottolinea poi che ad essere pi├╣ a rischio di finire in reti di lavoro forzato sono in particolare quelli che si occupano della raccolta del cotone, della gomma, chi ha a che fare con ranch legati alla produzione del cuoio, con aziende impegnate con i bozzoli per la seta, nella filatura dei gomitoli e nella produzione di vestiti e calzature. In tutti questi casi, ├© ┬½critico┬╗ che il settore privato riesca ad ingaggiare la propria supply chain ┬½pi├╣ in profondit├Ā e in modo significativo┬╗.

Nonostante questo, i ricercatori sottolineano anche che delle evoluzioni positive ci sono state nel corso del tempo. Considerando il sottoinsieme delle 19 compagnie valutate sia nel 2016 sia nel 2018, infatti, si sono registrati ┬½significativi miglioramenti┬╗. Il punteggio medio di queste aziende, infatti, ├© passato da 49 a 56. In particolare, sottolinea ancora il report, tra queste societ├Ā spiccano in otto, che sono riuscite a fare notevoli passi avanti rispetto al punto di partenza, corrispondenti a un balzo di almeno 10 punti nella valutazione: Adidas, Hugo Boss, Kerign, Lululemon, Nike, PVH, Ralph Lauren e VF.

I sette benchmark

Il report analizza la disclosure e le performance delle 43 compagnie utilizzando sette benchmark. Inoltre, ├© stato considerato lŌĆÖimpegno societario e il rispetto verso norme rilevanti. Tutte informazioni che sono diffuse con un chiaro intento: chiedere agli investitori di fare qualcosa per dare impulso a una svolta nel settore. ┬½Gli investitori dovrebbero ingaggiare le compagnie su cui investono e verificare quelle che sono nel proprio portafoglio con impegni a scadenza e miglioramenti misurabili┬╗. Tutto questo, fanno ancora notare, perch├® ┬½per la moda e il calzaturiero il lavoro forzato ├© reale e lŌĆÖimpatto sulle vite dei lavoratori ├© troppo importante per essere ignorato┬╗.

Nel dettaglio, i sette fattori considerati sono: impegno e governance; tracciabilit├Ā e valutazione del rischio; pratiche di acquisto; recruitment; voce dei lavoratori; monitoraggio; riparazione.

Come accennato pi├╣ sopra, il punto su cui ├© emerso che ├© necessario lavorare di pi├╣ ├© quello del recruitment, che ha ottenuto il punteggio medio pi├╣ basso (18 su 100). In particolare, ┬½solo quattro compagnie hanno fornito prove di avere rimborsato fees ai lavoratori nelle loro supply chain e solo sette societ├Ā hanno fornito prove di come sostengano un reclutamento etico nelle loro catene di fornitura┬╗. E che si tratti del punto su cui battere di pi├╣, ci sono anche i punteggi nudi e crudi: 18 societ├Ā su 43 hanno ottenuto zero punti proprio in questo tema. ┬½LŌĆÖinazione nel combattere pratiche di reclutamento che rendono i lavoratori migranti a rischio sfruttamento mostra che le compagnie non stanno presentando unŌĆÖattenzione adeguata a uno dei gruppi di lavoratori pi├╣ vulnerabili del settore┬╗, scrivono ancora i ricercatori di KnowTheChain.

Il secondo fattore su cui lavorare ├© poi quello della voce dei lavoratori, che ha realizzato in media 26 punti su 100. Questo si traduce in ┬½scarsi sforzi┬╗ per la promozione di una libera associazione nella supply chain. E il problema ├© in alcuni casi quello della comunicazione. ┬½Mentre 27 compagnie rivelano che hanno un meccanismo di reclami in essere disponibile ai lavoratori dei fornitori, appena 13 spiegano come questo meccanismo sia comunicato a questi lavoratori┬╗.

Un gradino pi├╣ in su (31 punti), si incontra poi il fattore della tracciabilit├Ā e della valutazione del rischio. In questo caso, il report fa notare come sia ancora troppo limitata la disclosure sia sulla lista dei fornitori di primo livello, sia sulle nazioni che forniscono le materie prime. ┬½Inoltre, solo met├Ā delle compagnie rivela condotte di valutazione di rischio sui diritti umani nelle proprie catene di fornitura┬╗.

La situazione migliora leggermente passando ai ŌĆ£rimediŌĆØ, anche se si resta ancora ampiamente sotto la soglia della sufficienza (37 su 100). Da un lato, le societ├Ā dimostrano in genere di avere processi di azioni correttive in essere, sottolineando anche come si attivano nei confronti dei fornitori per correggere eventuali comportamenti non-compliance con le direttive e per prevenire che questi si ripetano in futuro. Per├▓, fa notare lo studio, ┬½solo cinque compagnie rivelano come rispondono ai reclami provenienti dai lavoratori dei loro fornitori o a rapporti di violazioni di standard da parte dei rappresentati dei lavoratori┬╗.

Quanto alle pratiche dŌĆÖacquisto, ┬½meno della met├Ā delle compagnie (20 su 43) rivela il proprio approccio per lŌĆÖapprovvigionamento di materie prime, come il cotone, in modo responsabile (per esempio usando uno schema di certificazione che includa il lavoro forzato┬╗). Ventisette societ├Ā, invece, hanno un processo per valutare potenziali fornitori rispetto a rischi di lavoro forzato e 29 rivelano come affrontano il rischio del subappalto.

Il penultimo dei fattori considerati, sui quali dunque le aziende dovrebbero lavorare, e gli investitori spingere, affinch├® ci siano miglioramenti misurabili, ├© quello del monitoraggio. In questo caso, ┬½la maggior parte delle compagnie (36 su 43) rivela un processo di audit verso i fornitori┬╗. In particolare, si legge nel documento, ┬½├© incoraggiante vedere che 20 compagnie su 43 dicono di aver condotto qualche tipo di audit oltre il primo livello di supply chain┬╗.

Il benchmark su cui si riscontrano i risultati migliori, infine, ├© quello relativo a ŌĆ£impegno e goveranceŌĆØ, dove il punteggio medio supera per la prima e unica volta i 50 punti (54, per la precisione). ┬½La maggioranza delle compagnie (33 su 43) riferiscono di uno standard per la supply chain che affronta il tema del lavoro forzato┬╗. Per├▓, fanno notare i ricercatori, appena 10 compagnie arrivano a dire in quale modo ingaggino gli steakeholder locali nella loro supply chain sul tema, appunto, del lavoro forzato.

LE RACCOMANDAZIONI

KnowTheChain d├Ā anche alcune raccomandazioni per ridurre al minimo il rischio di lavoro forzato nella catena di fornitura. Innanzitutto, come detto, cŌĆÖ├© bisogno di lavorare sulle pratiche di reclutamento. A partire da un monitoraggio stretto delle agenzie che se ne occupano, cos├¼ da assicurarsi, per esempio, che chi lavora per i propri fornitori non sia costretto a pagare alcuna fee.

In secondo luogo, ├© necessario stabilire una vera e propria policy che proibisca espressamente il divieto per tutta la supply chain che ci siano balzelli addebitati al lavoratore per il reclutamento e, allo stesso tempo, che preveda la comunicazione obbligatoria per verificare che eventuali fee siano rimborsate ai dipendenti.

Altro punto sottolineato dai ricercatori ├© quello dellŌĆÖimportanza di supportare e rafforzare la capacit├Ā dei lavoratori dei fornitori di capire quali sono, e dunque difendere, i propri diritti. Infine, il documento ritiene fondamentale chiedere prove di comunicazione e utilizzo di un meccanismo di reclami da parte dei lavoratori dei fornitori.

Non andare in questa direzione rappresenta un rischio importante da diversi punti di vista. Si legge ancora nel report: ┬½Dove i rischi di lavoro forzato non sono considerati, questi possono avere ripercussioni legali, reputazionali o finanziari┬╗. Per esempio, ricordano i ricercatori, nel 2015 la societ├Ā di servizi della Marina degli Stati Uniti, la┬Ā Signal International LLC, ├© stata costretta a pagare 20 milioni di dollari come compensazione ad ex dipendenti che erano stati vittime di traffico umano. Alla fine la compagnia ├© andata verso la banca rotta e due fondi pensione che detenevano oltre il 47% di Signal, il TeachersŌĆÖ Retirement System of Alabama e lŌĆÖEmployeesŌĆÖ Retirement System of Alabama, hanno perso circa 70 milioni di dollari.

Marco Ratti

calzaturierodiritti dei lavoratoriknowthechainlavoromodatessile